يشهد العالم تسارعًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المجالات، من الصناعة إلى الرعاية الصحية. غير أن هذه التكنولوجيا لم تُستخدم دائمًا لأغراض إنسانية.

في عدد من الأنظمة السياسية غير الديمقراطية، استُخدم الذكاء الاصطناعي كسلاح رقمي يُراقب الأفراد، يُحلل سلوكهم، ويوجّههم نحو الطاعة، دون أن يشعروا بأنهم تحت الرقابة.

أنظمة المراقبة الذكية: من الكاميرا إلى السلوك

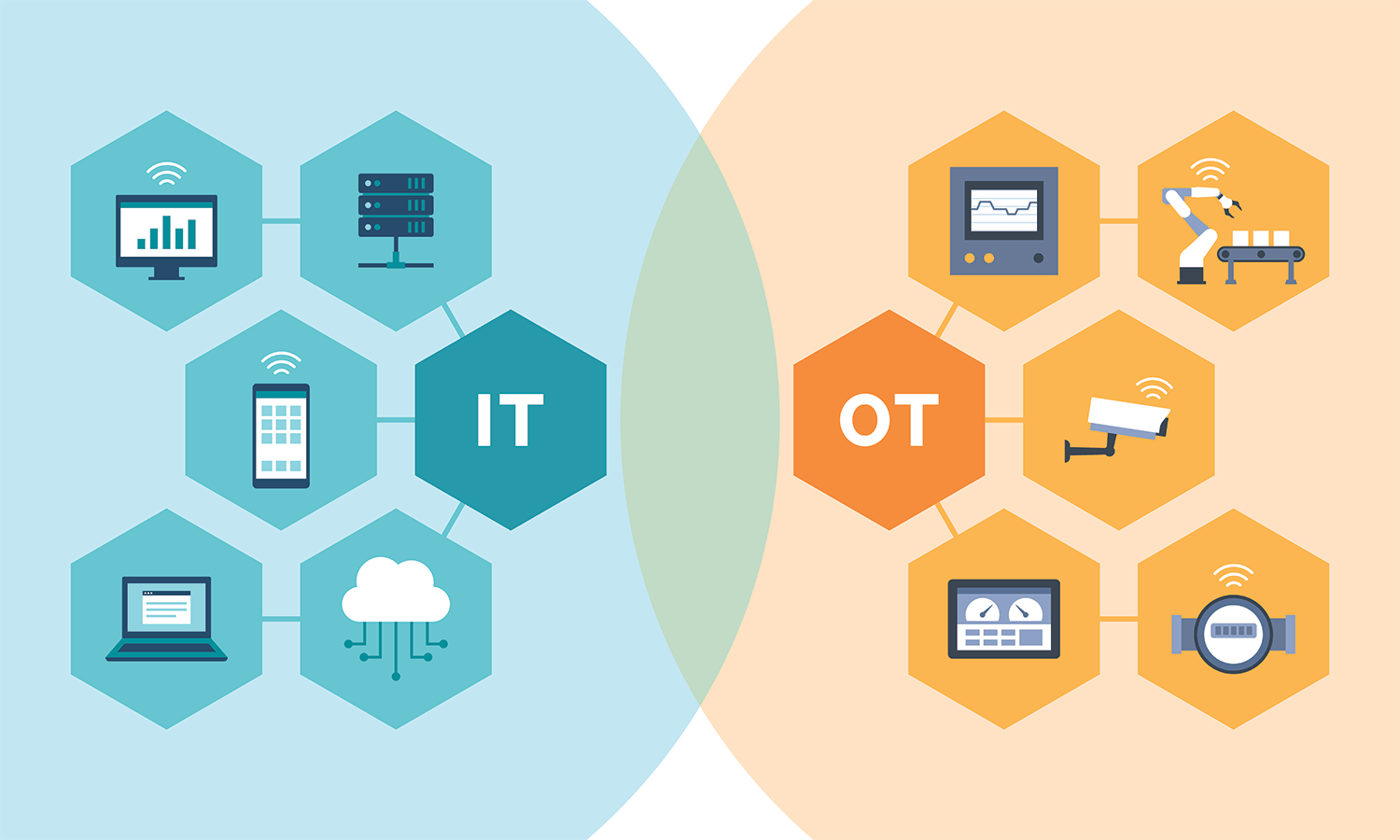

تعتمد بعض الحكومات على شبكات ضخمة من الكاميرات الذكية المزودة بتقنية التعرف على الوجوه. تربط هذه الكاميرات بالبيانات الحكومية، لتكوين سجل رقمي مفصل عن حركة كل فرد.

في الفضاء الرقمي، تتكفل الخوارزميات بقراءة كل ما ينشره المستخدم. تحلل محتواه، ونبرة صوته، وتوقيته، ومن يتفاعل معه. بهذه الطريقة، لا يقتصر دور التقنية على جمع البيانات، بل يمتد إلى تفسير النوايا والسلوكيات.

من المراقبة إلى التوقع: الرقابة الاستباقية

لم تعد الرقابة تقتصر على مراقبة الفعل بعد وقوعه، بل أصبحت تهدف إلى التنبؤ به مسبقًا. من خلال التعلم الآلي، تستطيع الأنظمة تحليل الأنماط السلوكية وتحديد من قد يتجه نحو المعارضة، أو يخطط لنشاط احتجاجي.

نتيجة لذلك، يُمنع بعض الأفراد من السفر، أو يُحرَمون من الخدمات، أو يُستدعَون للتحقيق، رغم أنهم لم يقوموا بأي فعل صريح. الرقابة هنا لا تنتظر الخطر، بل تلاحقه في عقول الناس قبل أن يظهر للعلن.

الرقابة الذاتية: كيف يتحول المواطن إلى رقيب على نفسه؟

حين يعلم الفرد أن كل ما يقوله، أو يكتبه، أو يبحث عنه قد يُفسّر ضده، يبدأ بتعديل سلوكه طوعًا. يقل تفاعله، يتردد قبل مشاركة رأيه، ويتجنب حتى المواضيع المحايدة إذا احتملت سوء التأويل.

وهكذا، تتحقق الرقابة دون إصدار أوامر. ويختار الإنسان الصمت بدلاً من مواجهة مصير مجهول، فتسود ثقافة الطاعة كخيار وحيد للبقاء الآمن.

التصنيف الرقمي للمواطنين: ولاء مقابل امتيازات

اعتمدت بعض الدول نظام تصنيف رقمي يُعرف بـ”الائتمان الاجتماعي”. يقيّم هذا النظام المواطنين استنادًا إلى مدى التزامهم بالقواعد الرسمية، ومدى توافق سلوكهم الرقمي مع السرديات الحكومية.

من يحصل على تقييم مرتفع يُمنح امتيازات مثل السفر السلس، أو القروض، أو فرص التعليم. أما من يصنَّف كغير موثوق، فيُعاقَب بطريقة غير مرئية: يُرفَض طلبه دون مبرر، أو يُستبعَد من الوظائف العامة، أو يُمنَع من التنقل.

الذكاء الاصطناعي كأداة لصنع رأي عام مصطنع

تستخدم بعض الحكومات الذكاء الاصطناعي لإدارة جيوش من الحسابات الآلية (Bots) على منصات التواصل. هذه الحسابات تكرر الرسائل الرسمية، تُشوّه المعارضين، وتغرق النقاش العام بمعلومات مُضلِّلة.

في الوقت نفسه، تعمل الخوارزميات على تقليص انتشار المحتوى النقدي، أو دفنه تحت كم هائل من المنشورات المصممة بعناية لتضليل القارئ. وبهذا، تُصاغ الحقيقة وفقًا لمصالح السلطة، لا الواقع.

دور شركات التكنولوجيا: بين التواطؤ والصمت

ساهمت شركات التكنولوجيا العالمية في بناء هذه البنى التحتية للرقابة، إما عبر بيع أدواتها، أو عبر تقديم خدمات الحوسبة والتحليل للأنظمة القمعية.

غالبًا لا تتحقق هذه الشركات من الأثر الحقوقي لاستخدام منتجاتها، ولا تُفصح عن تفاصيل العقود أو الشركاء. وهي بذلك تُساهم بشكل غير مباشر في تقويض الحريات، مقابل تحقيق مكاسب مالية.

هل يمكن مقاومة هذا النموذج الرقابي؟

بالتأكيد. الخطوة الأولى تبدأ بالوعي الرقمي. يستطيع المستخدمون حماية أنفسهم من خلال أدوات تشفير الاتصالات، ومحركات البحث التي لا تُسجل بياناتهم، وتطبيقات المراسلة الآمنة.

إلى جانب ذلك، يمكن للصحفيين والناشطين توثيق هذه الممارسات، ونشرها على نطاق دولي. وتستطيع المنظمات الحقوقية استخدام البيانات والأدلة لإجبار الشركات والحكومات على التراجع.

الحاجة إلى تشريعات دولية صارمة

لا يمكن مواجهة هذا التوسع في الرقابة بالحلول التقنية فقط. يجب أن يصدر عن الهيئات الدولية تشريعات تُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتمنع توظيفه في قمع الحريات.

ينبغي أيضًا فرض رقابة شفافة على الشركات المزودة للتقنيات، ووضع عقوبات قانونية على أي جهة تساهم في إنشاء أنظمة مراقبة تنتهك الكرامة الإنسانية.

يتحوّل الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم إلى أداة مركزية في هندسة الطاعة وتقييد الحريات، خاصة في الدول التي لا تملك مؤسسات رقابية مستقلة.

لكن لا يزال بإمكان الأفراد والمجتمعات والمؤسسات الوقوف بوجه هذا التمدد الرقمي، إن توفرت الإرادة والوعي والتعاون. فالمعركة ليست تقنية فقط، بل هي معركة قيم: بين من يريد أن يرى الإنسان حراً، ومن يريد أن يحوّله إلى ملف يُحلَّل ويُراقب بصمت.